Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich (§ 35 BauGB) – was ist erlaubt, was nicht?

Kurz erklärt:

Der Außenbereich soll grundsätzlich frei von Bebauung bleiben. Zulässig sind dort nur privilegierte Vorhaben (z. B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und bestimmte Infrastruktur).

Nicht privilegierte Vorhaben entstehen nur ausnahmsweise, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist.

Wer im Außenbereich plant, braucht daher eine frühe Klärung: Bin ich mit meinem Vorhaben privilegiert oder nicht und welche Belange sind betroffen?

Außenbereich vs. Innenbereich – wie unterscheide ich das?

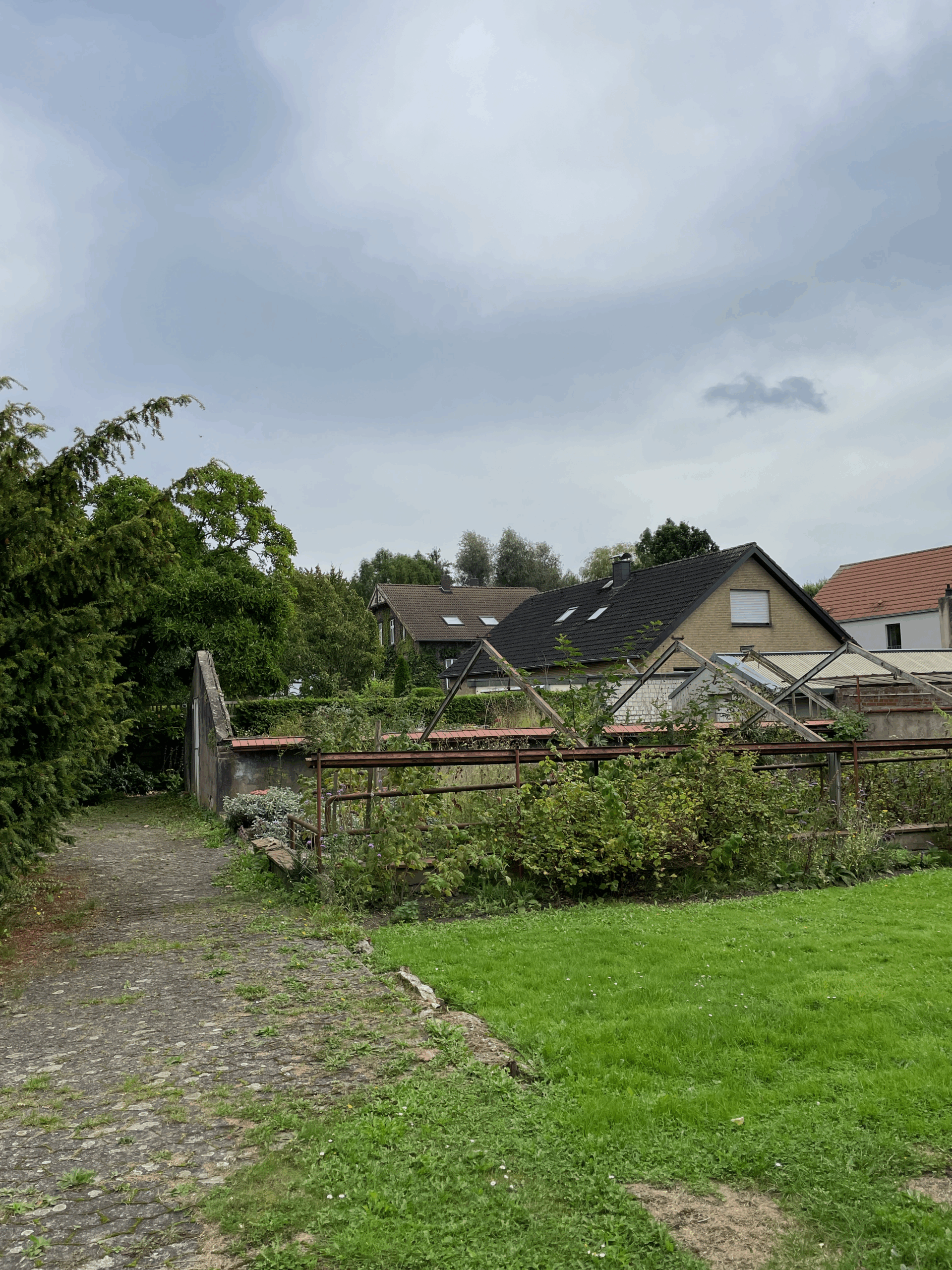

- Außenbereich (§ 35 BauGB): Der Außenbereich beginnt außerhalb des zusammenhängend bebauten Ortsteils. Es gibt keinen Bebauungsplan, der Bauen zulässt, und keine prägenden Baustrukturen wie im Innenbereich. Typische Außenbereichsflächen sind Acker- und Grünland, Wald, Freiflächen zwischen Ortschaften oder Bereiche die zum Hochwasserschutz frei bleiben. Warum das wichtig ist? Im Außenbereich gelten strengere Hürden. Das verhindert Zersiedelung, schützt Natur- und Freiräume und sichert Möglichkeiten für Bauvorhaben, die nur im Außenbereich umgesetzt werden können und auf diesen angewiesen sind.

- Innenbereich (§ 34 BauGB): Grundstücke, die in einem zusammenhängend bebauten Ortsteil liegen. Es gibt kein gültiges Bebauungsplanrecht, aber eine umgebungsprägende Bebauung, an der sich neue Vorhaben orientieren müssen.

- Grenzfälle: Siedlungsränder, Hinterlandgrundstücke oder Baulücken können schwierig zu beurteilen sein. Hier hilft oft eine Bauvoranfrage bei der Gemeinde oder Baugenehmigungsbehörde.

Privilegierte Vorhaben – wann kann im Außenbereich ein Bauvorhaben zulässig sein?

Der § 35 BauGB nennt Gruppen von Vorhaben, die grundsätzlich zulässig sein können, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen (Beispiele, stark verkürzt):

- Land- und Forstwirtschaft (mit betrieblicher Notwendigkeit am Standort).

- Öffentliche Versorgung & Infrastruktur (z. B. Leitungen, bestimmte Wege, Einrichtungen der Daseinsvorsorge).

- Erneuerbare Energien / Netze (Details abhängig von Art und Landesrecht).

- Sonstige standortgebundene Nutzungen, die nur im Außenbereich sinnvoll sind.

Auch privilegierte Vorhaben müssen verträglich sein: Sie brauchen eine gesicherte Erschließung, dürfen keine schädlichen Umwelteinwirkungen verursachen und öffentliche Belange nicht verletzen.

Ein nicht privilegiertes Vorhaben umsetzen – geht das überhaupt?

Nicht privilegierte Vorhaben sind im Außenbereich die Ausnahme. Möglich werden sie nur, wenn keine öffentlichen Belange entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist. In der Praxis scheitert es häufig an:

- Zersiedelung bzw. Beeinträchtigung der Landschaft

- Naturschutz / Artenschutz / Wasserhaushalt

- Immissionen (Lärm, Geruch, Staub)

- Hochwasser- und Bodenschutz

- Widerspruch zu Zielen und Grundsätzen der Raumordnung oder zum Flächennutzungsplan

Wer im Außenbereich Wohnen oder gewerbliche Nutzungen etablieren möchte, landet deshalb oft bei einer Bauleitplanung (Bebauungsplan und Änderung des Flächennutzungsplanes) – mit Abwägung und Beteiligungsverfahren oder muss akzeptieren, dass eine Bebauung nicht möglich ist.

Außenbereichssatzung

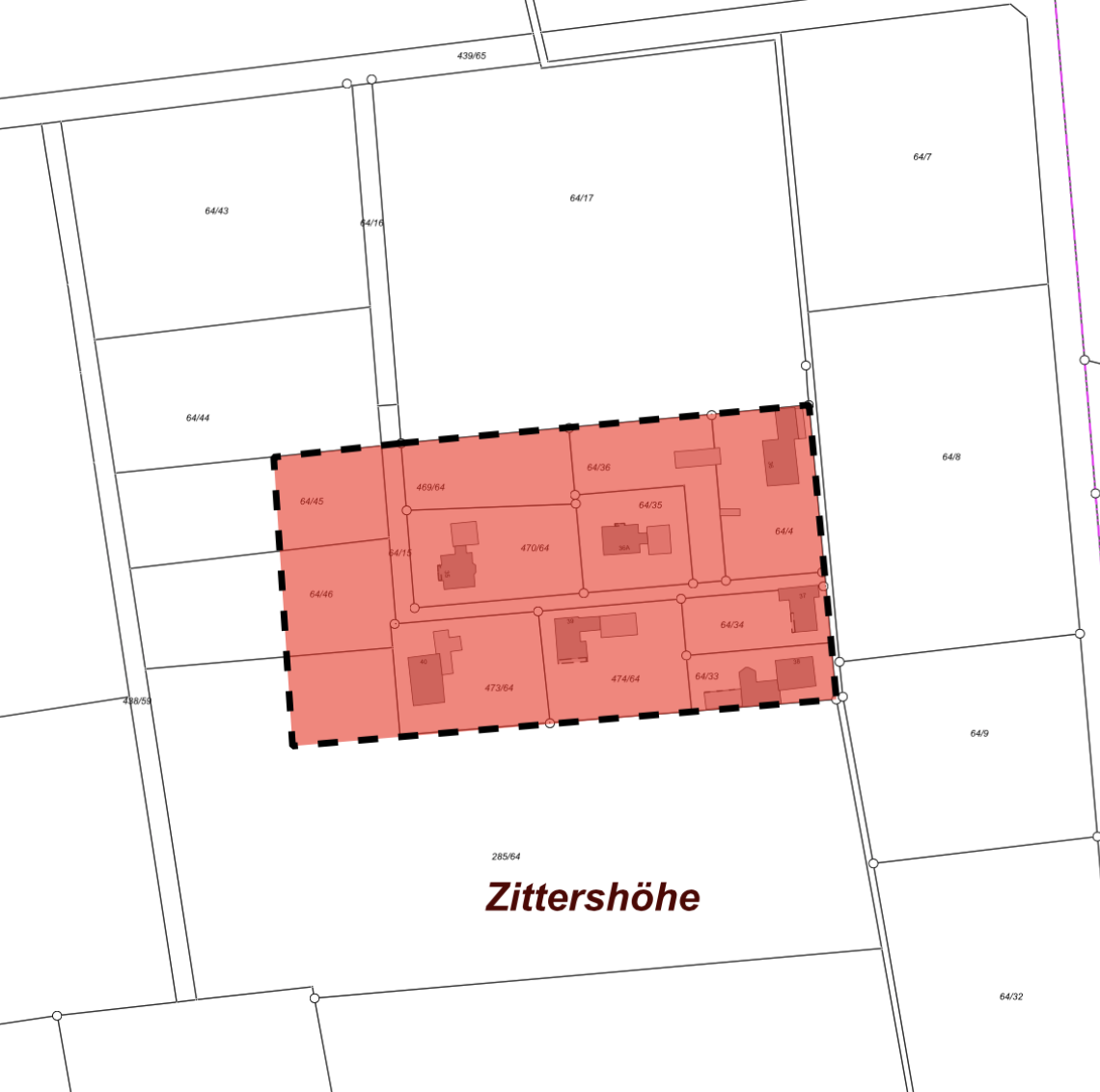

Manche Kommunen nutzen Außenbereichssatzungen (§ 35 Abs. 6 BauGB), um bestehende bebaute Bereiche im Außenbereich für Wohnzwecke zu ordnen. Das ist kein Freifahrtschein zum Bauen im Außenbereich. Satzungen dürfen nicht in freie Flächen „hineinplanen“. Sie stabilisieren lediglich einen vorhandenen bebauten Bereich (z. B. Baulückenschluss). Für neue Bauflächen braucht es regelmäßig einen Bebauungsplan. Ein Praxisbeispiel findest du in dieser Machbarkeitsstudie.

Wiederkehrende Praxisfragen

Ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb und möchte ein Wohnhaus bauen. Was ist wirklich privilegiert?

Eine Betriebswohnung kann privilegiert sein, wenn sie betriebsnotwendig ist und räumlich zum Hof gehört. Reine Wunschwohnhäuser sind nicht privilegiert. Nächster Schritt: Erstelle eine Betriebsbeschreibung mit Arbeitsabläufen, Tierbestand, Erreichbarkeitsgründen und stimme dich mit der Bauaufsicht ab.

Ich möchte meinen Gewerbebetrieb auf der grünen Wiese aufbauen – können wir das genehmigen lassen?

Selten wird das ohne Planung gehen. Nicht privilegierte Vorhaben scheitern oft an den Themen Zersiedelung, Verkehr, Landschaftsbild und Raumordnung. Nächster Schritt: Standortalternativen prüfen. Gibt es andere freie Gewerbegrundstücke im Ort? Wenn kein Weg am gewählten Grundstück im Außenbereich vorbei führt: Zeit für den Aufstellungsprozess von Bebauungsplan mit FNP-Änderung einplanen und frühzeitig Themen wie Artenschutz, Schallschutz, Verkehr, Wasser, Geruch untersuchen lassen.

Erschließung: Was gilt als ‚gesichert‘?

Es braucht eine rechtlich und tatsächlich gesicherte Zuwegung sowie eine Klärung zu Themen wie Wasser, Abwasser und Strom. Nächster Schritt: Klären ob Wege- und Leitungsrechte im Grundbuch eingetragen werden können und Nachweise zur technischen Erschließung sammeln.

Außenbereichssatzung: Können wir damit neue Bauflächen erschließen?

Nein. Eine Satzung nach § 35 (6) BauGB ordnet nur einen bereits bebauten Bereich und erlaubt Baulückenschluss. In freie Ackerflächen hinein „verlängern“ geht in der Regel nicht. Nächster Schritt: Prüfen, ob euer Bereich als Baulücke definiert werden kann.

Was bedeutet der Wortlaut ‚öffentliche Belange stehen entgegen‘?

Das sind Schutz- und Planungsziele (bspw. Natur-, Artenschutz, Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Bodenschutz, Immissionsschutz, Denkmalschutz, Raumordnung, Landschaftsbild). Werden diese öffentlichen Belange erheblich beeinträchtigt, ist das Vorhaben unzulässig. Nächster Schritt: Belange durchgehen, kritische Punkte früh durch Gutachten und Planungsvarianten entschärfen oder Standort anpassen.

Wann lohnt sich eine Bauvoranfrage im Außenbereich?

Früh, sobald die Idee grob steht und erste Konflikte erkennbar sind. Die Voranfrage klärt Grundsatzfragen, bevor hohe Planungs- und Gutachterkosten anfallen. Nächster Schritt: Lageplan organisieren und das Vorhaben beschreiben, erste Nachweise zur Erschließung und Skizzen beilegen und dann das Vorgespräch mit der Kommune oder Bauaufsichtsbehörde suchen.

Fazit

Bauen im Außenbereich ist machbar, wenn das Vorhaben standortgebunden, privilegiert und verträglich ist. In allen anderen Fällen führt an einer Bauleitplanung meist kein Weg vorbei. Wer früh prüft, spart Zeit, Kosten und Enttäuschungen – und findet den passenden Weg mit Kommune und Fachstellen.

Der Ausgang des Bauleitplanverfahrens bleibt aber ergebnisoffen. Das Verfahren ist kein Freifahrtschein für eine spätere Bebauung. Es kann sich im Laufe der Planaufstellung ergeben, dass an der gewünschten Stelle kein Baurecht erzielt werden kann.

Du planst dein Vorhaben im Außenbereich? Ich prüfe die Zulässigkeit, koordiniere Fachgutachten und begleite dich durch das Verfahren digital deutschlandweit, vor Ort in Niedersachsen & Nordrhein-Westfalen.

FAQ zum Beitrag

Ist Wohnen im Außenbereich erlaubt?

Nur in engen Grenzen. Privilegiert ist Wohnen nicht. Zulässig wird es meist nur über Satzungen für bereits bebaute Bereiche oder über Bauleitplanung.

Was bedeutet „öffentliche Belange stehen entgegen“?

Das sind übergeordnete Schutz- und Planungsziele wie Landschaftsbild, Naturschutz, Wasser, Artenschutz, Immissionen, Raumordnung. Wenn sie betroffen sind, ist das Vorhaben eher unzulässig.

Brauche ich immer einen Bebauungsplan?

Nein. Privilegierte Vorhaben können im Außenbereich ohne Bebauungsplan genehmigungsfähig sein. Nicht privilegierte Vorhaben brauchen in der Regel einen Bebauungsplan und ggf. auch eine Änderung des Flächennutzungsplanes.

Wie lange dauert das?

Eine Genehmigung bei klar privilegierten Vorhaben und guter Vorbereitung und Abstimmung kann relativ zügig laufen. Das Aufstellen eines Bebauungsplanes dauert realistisch ca. 9–18 Monate, abhängig von Gutachten, Beteiligung, Abwägung und Abstimmungsprozessen.

Hilft eine Bauvoranfrage?

Ja. Sie klärt früh, ob die Behörde das Vorhaben im Außenbereich grundsätzlich mitträgt – bevor Kosten für Planung und Gutachten entstehen.

Inhaltsübersicht

Guide

„Wer entscheidet was?“ – Beteiligung und Abwägung in der Bauleitplanung verständlich erklärt!

Für Bauwillige, Bürger:innen & politische Entscheider:innen

Mit dem Absenden erklärst du dich mit der Speicherung und Verarbeitung deiner Daten gemäß unserer Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Weitere Beiträge